Гариф Басыров –художник и иллюстратор, без которого история современного отечественного искусства второй половины XX века была бы неполной. Он родился в 1944 году в поселке № 26 АЛЖИРа (Акмолинского лагеря жен изменников Родины) в Казахстане. В 1958 году поступил в знаменитую Московскую среднюю художественную школу. В 1963–1968 годах учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) на художественном факультете. Коллективная работа над фильмами тяготила индивидуалиста Басырова, который считал, что «художник должен быть одинок», ведь «рождение, творчество и смерть происходят в одиночку, и коллективизм здесь неуместен». После окончания ВГИКа он полностью посвятил себя рисованию, а также начал заниматься офортом и литографией. Графика стала его основным медиумом. В 1975 году Басыров пришел в «Химию и жизнь» и проработал там в течение 15 лет. Он произвел «эстетическую революцию» в журнале. Выпуски с его оригинальными и остроумными иллюстрациями были невероятно популярны и сформировали визуальную культуру не одного поколения читателей.

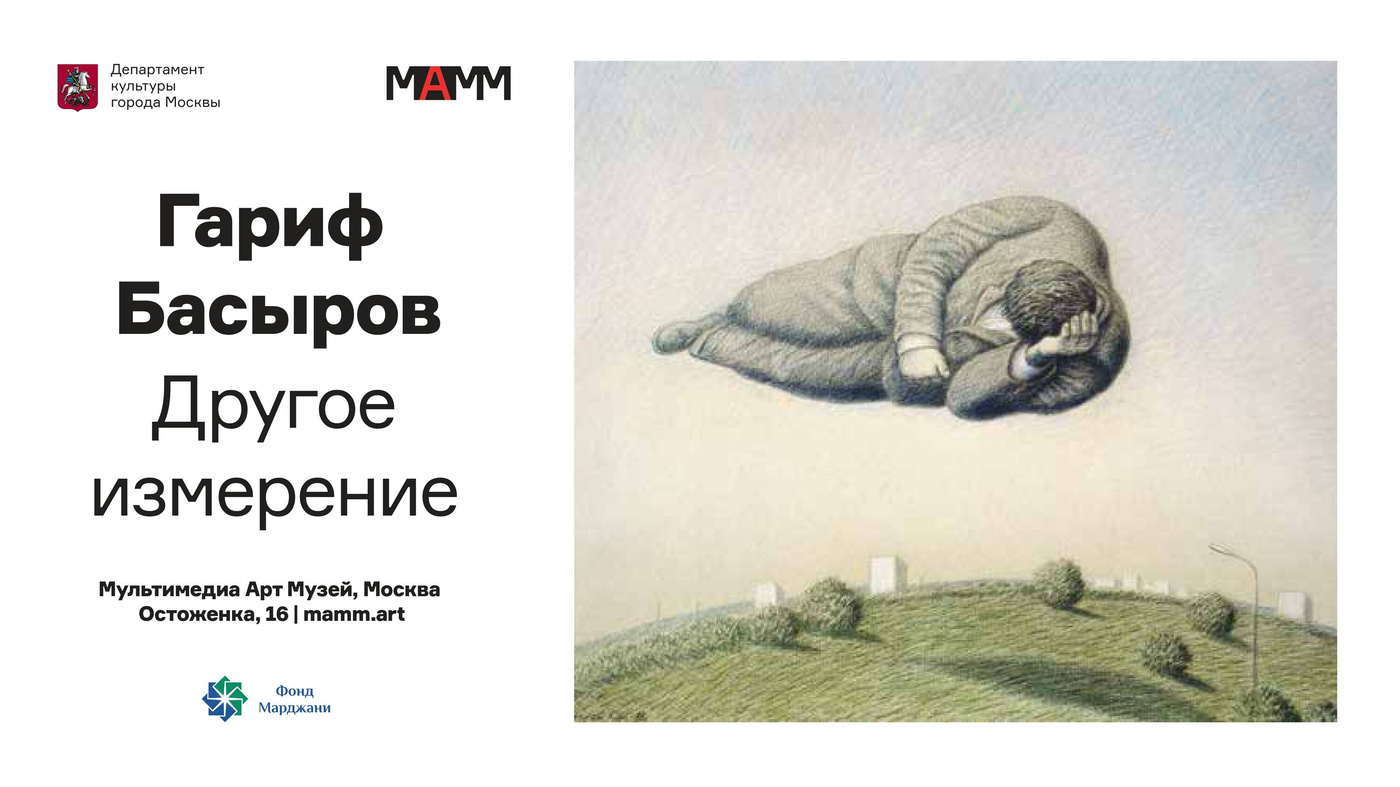

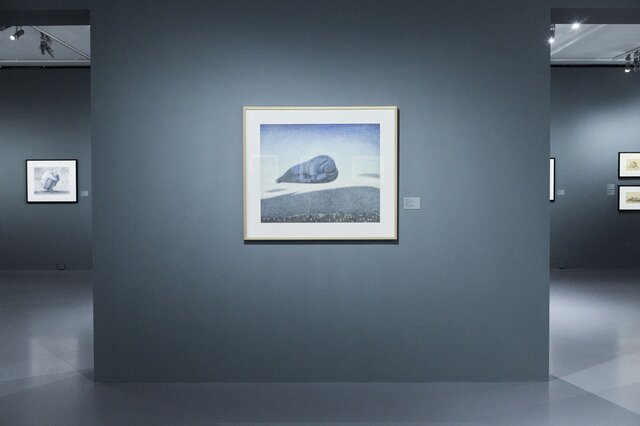

В больших графических сериях «Обитаемые пейзажи» и «Горожане за городом», над которыми художник работал «для себя» с конца 1970-х до начала 1990-х годов, он переосмыслил приемы метафизического и сюрреалистического искусства и создал изобразительный язык, не вписывающийся в рамки конкретного художественного направления. Персонажи Басырова обитают в «мерцающих» пейзажах. Это узнаваемые сомнамбулические ландшафты спальных районов (натурой для большинства работ стал московский район Матвеевское, в котором жил художник) и в то же время бескрайние марсианские пустыни. Микрорайон, или «наш „эдем“», как называл его Басыров, увиден художником как планета. В основе художественной вселенной Басырова лежит разомкнутая драматургическая структура, близкая природе кинематографа. Горожане бегут, играют, плывут, дерутся, но их действия подчеркнуто лишены начала и конца. Застывшие в беспредельных пространствах они принадлежат не только своей действительности, но и иной, метафизической реальности. Персонажи увязают в неприютных ландшафтах, буквально прорастая в них, или, напротив, растворяются, распадаясь и рассеиваясь в воздухе. А еще – вот парадокс – они летают. Их тучные тела, навьюченные тяжелыми грузами, зажатые в тесные пиджаки и пальто, внезапно оказываются почти невесомыми и, вопреки законам гравитации, воспаряют над окраинами города. Полет как способ прорваться сквозь бесцветную повседневность и обрести свободу - один из сквозных мотивов неофициального искусства 1970–1980-х годов. И работы Басырова тонко и точно отразили эпоху этих годов. «Ощущение тайны бытия, вообще тайны – оно есть везде. И эти персонажи в цигейковых воротниках тоже чувствуют ее присутствие. … Они пытаются прикоснуться к тайне и усилия свои не оставляют даже в очереди за пивом, ведь они никогда не попадут в Гималаи, поэтому слушают космос здесь», – говорил художник.

Параллельно со своими «большими» циклами с 1980 по 1991 годы Басыров работал над миниатюрными рисунками и создал около восьмисот произведений. Тончайший график, Басыров в крошечных листах выстраивал напряженные пульсирующие пространства своего макрокосмоса. В начале 1990-х годов художник практически перестал заниматься фигуративным искусством и перешел к абстракции. В его творчестве высокое и низкое, трагическое и комическое соприкасаются друг с другом. В его работах есть ирония, порой граничащая с гротеском и абсурдом, но в каждой из них пронзительно сквозит сиротливое одиночество персонажей, которым очевидно сочувствует автор. Словно пребывая в летаргическом сне наяву, они тоскуют о далеких неизведанных мирах и мечтают о полетах за пределы земного тяготения.

В больших графических сериях «Обитаемые пейзажи» и «Горожане за городом», над которыми художник работал «для себя» с конца 1970-х до начала 1990-х годов, он переосмыслил приемы метафизического и сюрреалистического искусства и создал изобразительный язык, не вписывающийся в рамки конкретного художественного направления. Персонажи Басырова обитают в «мерцающих» пейзажах. Это узнаваемые сомнамбулические ландшафты спальных районов (натурой для большинства работ стал московский район Матвеевское, в котором жил художник) и в то же время бескрайние марсианские пустыни. Микрорайон, или «наш „эдем“», как называл его Басыров, увиден художником как планета. В основе художественной вселенной Басырова лежит разомкнутая драматургическая структура, близкая природе кинематографа. Горожане бегут, играют, плывут, дерутся, но их действия подчеркнуто лишены начала и конца. Застывшие в беспредельных пространствах они принадлежат не только своей действительности, но и иной, метафизической реальности. Персонажи увязают в неприютных ландшафтах, буквально прорастая в них, или, напротив, растворяются, распадаясь и рассеиваясь в воздухе. А еще – вот парадокс – они летают. Их тучные тела, навьюченные тяжелыми грузами, зажатые в тесные пиджаки и пальто, внезапно оказываются почти невесомыми и, вопреки законам гравитации, воспаряют над окраинами города. Полет как способ прорваться сквозь бесцветную повседневность и обрести свободу - один из сквозных мотивов неофициального искусства 1970–1980-х годов. И работы Басырова тонко и точно отразили эпоху этих годов. «Ощущение тайны бытия, вообще тайны – оно есть везде. И эти персонажи в цигейковых воротниках тоже чувствуют ее присутствие. … Они пытаются прикоснуться к тайне и усилия свои не оставляют даже в очереди за пивом, ведь они никогда не попадут в Гималаи, поэтому слушают космос здесь», – говорил художник.

Параллельно со своими «большими» циклами с 1980 по 1991 годы Басыров работал над миниатюрными рисунками и создал около восьмисот произведений. Тончайший график, Басыров в крошечных листах выстраивал напряженные пульсирующие пространства своего макрокосмоса. В начале 1990-х годов художник практически перестал заниматься фигуративным искусством и перешел к абстракции. В его творчестве высокое и низкое, трагическое и комическое соприкасаются друг с другом. В его работах есть ирония, порой граничащая с гротеском и абсурдом, но в каждой из них пронзительно сквозит сиротливое одиночество персонажей, которым очевидно сочувствует автор. Словно пребывая в летаргическом сне наяву, они тоскуют о далеких неизведанных мирах и мечтают о полетах за пределы земного тяготения.

Организаторы и участники

Мультимедиа Арт музей, Государственная Третьяковская галерея, Фонд Марджани

Фонд Марджани

Фонд Марджани